合成開口レーダー(SAR)って何? 日本でも本格化する衛星データ活用:編集部コラム

もはや社会インフラとも言える通信環境。過去の広域災害時には、復旧のための人員配置や資材輸送などのオペレーションの課題が指摘されたこともある。この問題を解消するために、宇宙からの情報を活用する動きが本格化しはじめた。使うのは国産の衛星データなどだ。

NTT東日本は天候に左右されずに観測可能な衛星データ「合成開口レーダー」を使った災害復旧体制を本格化する。2018年度「北海道胆振東部地震」や2019年度「台風15号(令和元年房総半島台風)」「台風19号(令和元年東日本台風)」のような災害に備え、復旧体制を強化する狙いだ。

NTT東日本が導入するのは「被災情報調査技術4DSS(4D inspection from Space and Sky)」と名付けられたシステムだ。災害時に天候や昼夜などの観測条件に左右されずに広範囲の状況を把握し、いち早く電気通信設備を復旧できる。

4DSSは、宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)が運用する陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)の合成開口レーダー(以下、SAR)を使った撮像データと、3D地図データを活用して天候に依存せずに地上の状況を把握する。

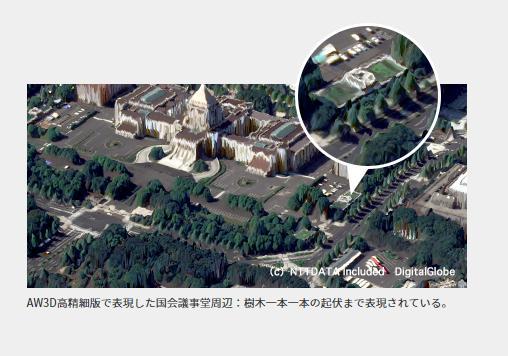

地図データには衛星画像処理を得意とするリモート・センシング技術センター(RESTEC)と高速データ処理を得意とするNTTデータが共同で開発、販売する「デジタル3D地図」であるAW3Dを利用する。AW3Dは3D地図は5m解像度の細かさで地球上の全ての陸地の起伏を表現した地図データだ。こちらは米DigitalGlobeが提供するWorldView衛星シリーズなどのを使った高解像度3D地図を基にしている。

宇宙スタートアップにも注目されるSARデータ

もともとNTT東日本は2019年からJAXA「防災インタフェースシステム」からのデータ取得を開始し、撮像データを活用した上空からの調査体制の構築について検討してきた。

防災インタフェースシステムは国内外の複数の衛星データをワンストップで提供するための仕組み。国内の衛星データに加え、国際災害チャータに参加する宇宙機関が持つ観測衛星のデータを利用できる。

光学衛星は視認性が高く扱いやすいものの、曇天や夜間では地表面の測定ができないため、気象状況の影響を受けないSAR衛星を併用し、さらに地上の高精細地図を併用することで、有事の復旧に向けた体制を強化する。

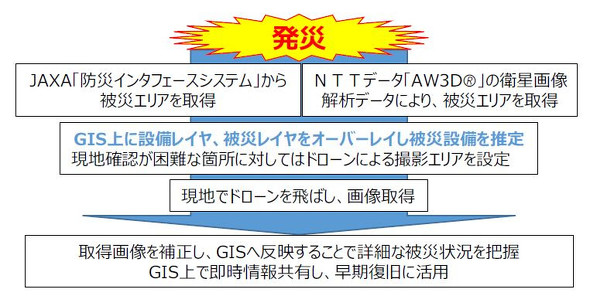

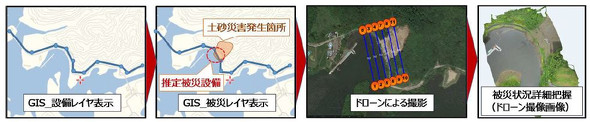

災害発生時には、まず4DSSを使って被災エリアを推定する。ただし、衛星データだけでは電気通信設備の被災状況は確認できない。そこでGIS(Geographic Information System)を使って自社が持つ電気通信の設備情報と、衛星データから得た被災エリアを突き合わせて被災設備を推定する。

推定した被災状況の情報を被災エリアの設備部門にGIS経由で即時に展開することで、復旧資材の準備を早めたり、設備点検や故障修理人員の効率的な派遣を検討したりすることが可能になる。現地確認が困難な箇所はドローンによる撮影データをGISに反映して被災状況の把握と情報共有を進める。

SARは、前述の通り、天候や昼夜に左右されず、レーダーで観測できる点が特徴だ。昼間の晴天時の情報しか得られない光学式と比べて情報を即時に得やすい利点がある。このため、防災だけでなく海外では新しいサービス開発にも活用されている。

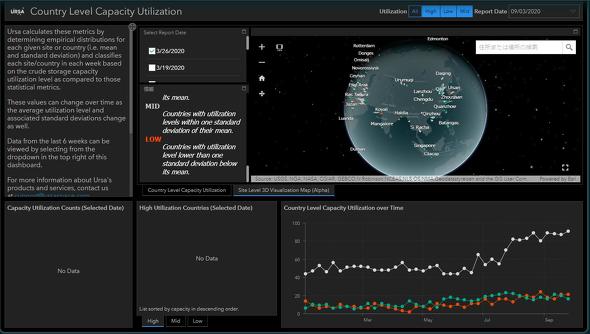

例えばUSRA Space Systemは、石油タンク貯蔵施設の蓋の高さで残量を把握して需給を予測したり、その地域の経済状況を推定したりするサービスにSARを利用する。IEA非加盟国の備蓄量も推定できるため、投資や市場予想に役立つとされる。米Orbiti Insightは米国中の小売店がもつ駐車場の稼働状況をSARを使って計測し、それを市場動向として販売するビジネスを展開する。

米国の他、ドイツやイタリア、カナダ、インドや韓国が商用SARデータを打ち上げている。日本は今のところ、国産の商用SAR衛星を持たないが、2018年2月に設立された宇宙スタートアップSynspectiveが2020年中の小型SAR衛星の打ち上げを計画しており、成功すれば国内初の商用SAR衛星となる見込みだ。

関連記事

内閣府とJAXAがプロジェクトX始動、宇宙時代に企業は何ができるか

内閣府とJAXAがプロジェクトX始動、宇宙時代に企業は何ができるか

データが財産となった現代においては、宇宙に関係のない企業が、宇宙からのデータを解析し、新しい視点から付加価値を付けるというビジネスモデルを展開しつつある。本稿では、その事例を紹介する。 通信網はグローバルからスペースへ、「宇宙光通信」とは?

通信網はグローバルからスペースへ、「宇宙光通信」とは?

宇宙空間と地表で電波の代わりにレーザー光を用いたデータ通信を行う「宇宙光通信」。宇宙でのネットワーク技術確立はもうすぐか。 アシックス流人工衛星の使い方が飛び抜けていた

アシックス流人工衛星の使い方が飛び抜けていた

大手スポーツ用具メーカーのアシックスは、みちびきやGPS衛星から得た測位情報をスポーツに活用する施策を行っている。宇宙からのデータを使ってマーケットや事業を広げる1つの先例となるかもしれない。 GPSの誤差わずか数センチ、「準天頂衛星測位システム」とは?

GPSの誤差わずか数センチ、「準天頂衛星測位システム」とは?

衛星が常に日本の真上にあることで、GPSの測位誤差を現在の数十メートルから数センチに縮める「準天頂衛星測位システム」の全貌に迫る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 大容量HDDの優等生は誰だ 故障しにくく信頼性が高いモデルは

- Zoomの新コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」って何?

- 脱PPAPはどれほど進んだ? 無意味な理由や代替案も解説【メールセキュリティ調査】

- 無料版ではなくTeams Essentialsを使うメリットは? 比較表で分かる3つのTeams

- 2023年もWindows 11は「様子見」、Microsoftの“賭け”が失敗した原因は?

- 「ログイン処理、癖が強い……」Microsoft 365プラン別に見る課題まとめ

- 人気爆発のNotionと低迷のEvernote、ノートアプリのトレンド事情を読む

- MicrosoftがTeamsを365製品から分離 日本での価格と注意点は?

- AWS、生成AI機能を一般公開 文書作成からコーディング、クラウド環境最適化まで

- 「BI×生成AI」でデータ分析はどう変わる? BIツールのトレンド解説

だいち2号(出典:JAXA)

だいち2号(出典:JAXA)