ジョブ型雇用だけではない日立の人事戦略 30万人を変える10年の計:落ちこぼれの日本をグローバル標準に引き上げる

世界30万社員の中でジョブ型が実践できていないのはほぼ日本のみ。日立の人事制度改革は、日本企業の組織変革ではなくグローバル企業から見て「落ちこぼれ」の日本地域を標準化することが目的だった。日立グループ人事トップが描く30万人の人材戦略とは。

2020年5月、日立製作所(以降、日立)は同社「2021中期経営計画」の進捗(しんちょく)発表の中で、国内約3万人を対象に「ジョブ型」を適用すると発表した。これに先立つ2020年1月には日本経済団体連合会(経団連)による、企業側労使交渉の指針「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」でも今後は既存のメンバーシップ型雇用に加えてジョブ型の雇用を組み合わせて専門性の高い人材を適切なポジションに受け入れやすい組織を作るべきとの提言が示されていたことから、この話題はコロナ禍で新しい働き方への移行が進む中、日本型の雇用システムが転換期を迎えつつあることを実感させるニュースとして広く注目を集めた。

日立がジョブ型の人材登用を宣言したのは2020年のことではあるが、その土台には約10年に及ぶ事業戦略と一体となった人事戦略に基づく計画があった。

本稿は、ワークデイ日本法人がオンラインで開催した年次イベント「Workday Elevate Digital Experience」で、日立製作所 代表執行役執行役専務 コーポレートコミュニケーション・オーディット責任者兼CHROの中畑英信氏による同社が進める人材改革に関する講演の内容を紹介する。

約8000億円の赤字からV字回復に成功した大改革とは

講演で登壇した中畑氏は1983年に日立製作所に入社し、以降、日立アメリカや日立アジア(シンガポール)などの海外赴任を経て、2004年から日立本社の人事戦略室部長、2008年から国際事業戦略本部 経営企画部長を歴任、2014年からはCHRO(Chief Human Resource Officer)兼人財統括本部長としてグローバル全体の人材戦略を指揮する。CHROとして各国のグローバル企業の人材部門とも積極的に交流し、世界で通用するHRのプロフェッショナル組織確立を目指す。

日立は1910年創業、グループ全体の売上収益は2019年度で8兆7672億円、うち海外の売り上げが48%と約半数を占める。連結の社員数は30万1056人でこちらも海外比率は46%、子会社815社の大半が海外企業だ。直近では米国のエネルギー取引サービス企業「ABB」の買収などもあり、さらに海外比率は高まっている。エネルギーやモビリティ、ITなどの事業もグローバル化が進む。実はわれわれが生活の中で身近に知る白物家電メーカーとしての日立は同社全体の収益から見るとわずか5%ほどにすぎない。

中畑氏によれば同社はもともと海外でも事業を展開していたが、グローバル企業としてのプレゼンスを高める動きが進んだのは、2008年前後、大赤字の決算がきっかけだったという。

2.5兆円分の事業構造を5年で入れ替える

日立の売り上げの推移を見ると1980年から現在までに売上金額を3倍に成長させたが利益は頭打ちの状況が続いていたという。特に2008年度の、いわゆる「リーマンショック」直後は収益が大きく落ち込み、決算では7873億円もの巨大な赤字を計上することになった。この危機からの脱出に向け、日立が実行した事業構造改革は非常に大胆なものだった。

まず赤字事業やポートフォリオ上の対策が必要な事業にメスを入れ2010年までに赤字からの脱出を実現。その際、薄型テレビ事業の製造からの完全撤退や自動機器事業の見直しと再建、ハードディスクトライブ事業の立て直しウェスタンデジタルへの売却は記憶に新しいところだ。2年の内に赤字に手を打った同社が2010年以降で着手したのが事業ポートフォリオ全体の見直しだ。「直近5年で収益全体の4分の1に相当する約2.5兆円分の事業を入れ替えた」(中畑氏)

3つの環境変化をにらんだ経営計画

赤字からのV字回復に成功し、事業構造の大改革を進めた同社は「グローバルで勝てる組織作り」に着手する。2018年からの中期経営計画は3つの事業環境の変化を念頭に立案された。事業環境の変化は大きく分けて3つあり、1つは社会課題の複雑化と深刻化、次にデジタル化の進展、最後がグローバルマーケットの変化だ。これらの環境変化を踏まえて、日立は「社会イノベーション事業のグローバルリーダーになる」というスローガンを掲げ、企業や社会が直面する課題を発見、解決するために、単に製品やシステムだけではなくサービスとして提供できる組織を目指す。これには社員の意識変革が必要になる。

「日立は伝統的にどうしてもプロダクトアウトの発想が強い。『良い製品を作れば売れる、利益を上げられる』という考えだった。そのマインドセットを変え、まずマーケットがどうなるかから考えることが求められる」

従来は顧客に製品やシステムを通じて直接価値を提供することで、顧客がその顧客や社会にサービスを提供していたが、こうしたビジネスモデルも変革の対象となった。

「高度経済成長期のビジネスモデルを続けてきたため、日立は数あるベンダーの1社でしかなくなっており、安定的な収益は得られなくなった。それがリーマンショックで事業環境が急変したときに大きな赤字に陥った原因でもあった。これからは、顧客とパートナーシップを組んで、顧客や社会に価値を提供することに変えなければいけない」

中畑氏は例として、英国の鉄道事業を挙げた。従来は鉄道車両や運行システムを鉄道会社に提供して終わりだったが、新しい契約は、納入後27年半にわたって車両をリースし、その間の保守サービスを全て提供する形態に変えた。これにより、日立にとっての安定的な収益だけでなく、車両の安全運行という社会課題にも応えられる。

またグローバル市場の変化への対応も急務だ。2021年から3年間の中期経営計画では、特にグローバルでの経営基盤強化が重要になると中畑氏は言う。財務、HR、IT、調達などで資本効率の向上を進める必要がある。2020年7月に買収したスイスABBのパワーグリッド事業(事業規模1兆円)が持つグローバル経営経験も活用する。「ABBという“黒船”を自ら呼び込んで、外部視点から変革を起こす狙いもある。グローバルトップの事業を運営してきたABBの経営基盤を活用し、日立の改革に生かしていく」

こうした事業改革における人材の役割は最重要といえる。

「かつて日本が世界2位の市場だったころは、日立の組織も日本国内の顧客要求に応える人材集団でよかった。だが今の事業はグローバルマーケットが舞台で、グローバルな社会・顧客の課題に応えることだ。そこで求められるのは、国籍・性別を超えた多様な人材が、国や場所を超えて1つのチームで業務を遂行すること。そして社会や顧客の課題を自分たちで先回りして考えることができる組織を作ることだ」

日立の内部にもその目標を達成した組織が存在する。典型的な例が前述した鉄道事業だ。同事業部門はの2011年度における海外の売上高比率は全体の28%、社員割合は同じく7%だったが、2018年には売上高の82%、社員の75%が海外で占めるほどに激変した。この大きな変化に対応するため、鉄道事業の中心は英国に存在し、日本を含む世界10拠点のオペレーションを敷く体制ができている。

2011年から始まった10年がかりの人事の大改革、社長が厳命したのは

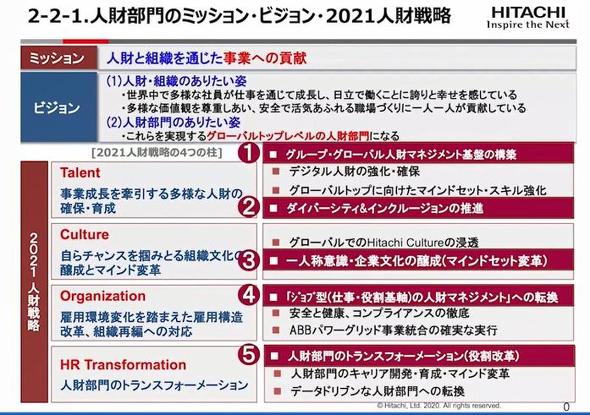

日立が掲げる経営計画とその戦略が理解できたところで、中畑氏がこの戦略に沿って計画する人事戦略はどのようなものだろうか。中畑氏によると現在の日立が推進する人事改革がスタートしたのは2011年のことだ。では中畑氏らグローバル人財統括本部は現在、具体的に何に取り組んでいるか。それを示したのが下図だ。人事戦略の柱は図左下の4つ、それを具体的なアクションに落とし込んだものが次の図右下にある5つだ。

「グローバルで社会イノベーション事業を通じて顧客とその先の社会に価値を提供する」というミッションステートメントを実践するには、各地域の社会や顧客の近くで現在、将来の課題を探索して、サービスとして解決策を提供する必要がある。また、国をまたぐ事業やプロジェクトを推進する必要もある。「そこで求められるのは、国籍や性別などの多様性、国や場所にとらわれないチーム編成で業務を遂行できる体制、社会課題を捉えてプロアクティブに行動できる人材とその文化を持った組織」だ。

例えば以前は国内が中心だった鉄道事業も従来3割弱だった海外比率が現在では8割以上に変化しており、日本人以外の人材の割合も1割弱から7割強に変化している。ビジネスユニットの本拠地自体も英国にあり、そのトップも英国人が務める。さらにその上位でモビリティセクターを担当する副社長は日本にいる。

「国や法人を超えて事業のオペレーションを進める状況では、もはや国籍や人種などは重要でなく、優秀な人材が必要」

中畑氏がまとめる本社グローバル人財統括本部も同様で、52人の人材のうち17人は日本国籍ではないスタッフが担う。勤務地も分散しており「日本勤務は2人だけで、それ以外の人員はそれぞれ、北米、欧州、インド、中国、その他アジア地域で勤務する状況」だという。

グローバル人財統括本部の業務は、部門ではなく「プロジェクト単位」で進める点もポイントだ。例えばHRシステムの導入は北米勤務の女性社員がプロジェクトリーダーになり、インド、英国、日本とさまざまな出身地から登用したメンバーで進められる。マネジメント上の上長部下の関係も地域や国によらない体制をとる。

2015年までに「統一人財プラットフォーム」を構築せよ

グローバル共通の人財プラットフォームの構築は前述の2008年度の大赤字からのV字回復を進める中で2011年から開始した施策だ。中西宏明社長(現会長)によるグループ全体の人事トップに対する次のステートメントがきっかけだという。

私たち全ての強みを組み合わせ、グローバルな舞台において競争力を持ち、成功するグローバルメジャープレーヤーへの転換を成しとげよう

2015年までに私たちはグローバルベースで総合的、統一された「人財プラットフォーム」を展開し、実行する

ここから、個別に人事施策を立てていた950社ほどのグループ企業全体で、スキルや職務経歴を含むタレント情報を含む「人財」情報の集約基盤としてのデータベースやジョブグレード、パフォーマンス評価、後継者育成計画など年金や社会保険などの拠点の国値や地域にひも付くルール以外の共通化を進めた(本稿では以降、社員のスキルや能力を含む情報を扱う場合に「人財」表記を用いる。

2012年に約25万人分の人財情報をデータベース化したのを皮切りに、2013年には全世界のマネジャー以上の5万ポジションので格付けを整理(人の能力への処遇からジョブグレードへの処遇に変更)し、2014年に評価方法(パフォーマンスマネジメント)の共通化も実現した。2016年から取り組んできた人財マネジメント総合プラットフォームであるWorkdayへの人財情報の登録は2021年年度に約30万人のグループ社員全員の登録が完了する計画だ。

「統一人財プラットフォームにグループ全員の人財情報登録が完了してようやくグローバル企業と戦う土俵に立つ準備ができる」

多様な人財のアサインと活用(ダイバーシティ&インクルージョン)

ダイバーシティ&インクルージョン推進プロジェクトのトップには社長兼CEOである東原敏昭氏が就く。これは「多様性は事業のため、グローバルで戦うためのもの」との考えに基づいた方針だという。さらに2020年4月からは新たにChief Diversity & Inclusion Officer(CDIO)というポジションを創設し、イタリア出身のロレーナ・デッラジョヴァンナ氏が就任してプロジェクトをリードする体制を整えた。

このプロジェクトでまず取り組んだのは、取締役会メンバーと経営リーダー層、主要グループ企業トップの人選改革だ。2020年7月時点で取締役会メンバー13人のうち、10人が社外取締役だが、このうち6人を日本人以外から、さらにそのうち2人を女性から選出している。同様に経営リーダー層のダイバーシティ化も具体的なKPIを設定して推進する。これと平行して着手するのが、グループ企業トップのダイバーシティ化だ。部課長クラスへの展開も重要だが、組織的なインパクトを考慮してグループ企業トップの人事を優先して着手しているという。女性比率については「日本がグローバルの数値から大きく後れを取る状況。日本における女性の管理職登用を強化する」としている。

ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みの中では「経営リーダー育成の考え方そのものも変えていかないといけない」との課題感もある。「現在の担当事業のフィールド」に精通しているだけでは不十分で、未知の状況に社内外の知見を得ながら判断し、実行できる人材が必要なため、過去のパフォーマンスではなく、将来の伸びしろをみて成長を期待した人材登用を意識的に実施する。新しい取り組みをけん引できる人材の育成は急務と考えており、現在約400人の経営リーダーを選考し、毎年30回程度の会議の中で人材を登用して育成する状況だ。

「グローバルの人事を見ていくと40代は事業部門トップを担うのが一般的だ。一方、日本を見るとその年齢ではまだ課長クラスだろう。人は経験しなければ成長しないので昇格を早めていかなければならない。35歳までには課長、45歳頃には事業部長を経験させたい。だが急に課長経験しかない人材に事業部長を担わせるのは困難なため、面談などの中からハードな異動に耐えられそうな人材を選出して意図的に海外経験や経営経験を積ませている」

組織全体として今までの延長線上を超えた発想や思想、行動が求められる状況ということもあり企業文化の改革も進められた。ここでもまず執行役員層の意識変革を進めながら、一般社員にも組織風土が変わったことを伝えるさまざまな施策を打つ。例えば新規ビジネスや社内業務改革を直接経営層に提案する場を設け、実際に採用し、投資する姿勢を示すような活動も進めている。この他、リカレント教育を進めるための枠組みも整備し、社員自らがキャリアプランを考えてスキルを組み立てられる仕組みも用意する。経営トップは「タウンホールミーティング」によるメッセージアウトを丁寧に頻繁に実施するように取り組む。

「ジョブ型雇用」は世界標準に日本の人材を適応させる行程でしかない

日立の人事戦略は、グローバル人材、次世代リーダーの育成、ダイバーシティの実現、働き方改革など多岐にわたるが、中でも最大のテーマは「ジョブ型雇用」への転換だ。

だが実は世界約30万人の社員のうち日本以外のほとんどの地域でジョブ型雇用が基本だ。社員の半数を占める日本だけが別の雇用形態だったと見ることもできる。

「従来のメンバーシップ型マネジメントでは、社会の変化には対応できない。少子高齢化で人が足りなくなる中、多様な人材の活躍が必要になり、転職が活発化する。しかし、新卒で一括採用し、人に仕事を割り当て、日立社内で組織間の異動によってキャリアを形成しながら年功序列的な処遇を与える従来の方式では、多様な人材は入ってこられない」

今後、国を超えた仕事を進める際にメンバーシップ型の雇用に慣れた人材では対応が難しい。

30万人共通の人財基盤、2024年にはジョブ型に

ジョブ型雇用の実現には、従来のメンバーシップ型雇用からの脱却を全社員に納得させること、実際のジョブディスクリプション(JD)の作成、さらに社員のスキル、キャリア希望などのシステム化など、いくつもの段階を経て人材制度の全体を再構築しなければいけない。日立では2013年から取り組みを続け、現在その佳境にある。

「JDに関しては日立製作所の中だけで6階層約300程度は作ることになると考えている。標準のJDを作成した上で個別JDに落とし込み、その内容を社員に公開していく」

具体的にはまず仕事のグレードをグローバル共通にし、処遇も見直した。日本のマネジャーに対しては2014年から役職による資格等級をグローバル基準の能力評価によるグレードに応じた処遇に変更している。

グレード設定による仕事の標準化と見える化を進めるのと同時に、人財の見える化も必要だった。これにはWorkdayを2016年から導入し、グローバル共通の人財管理基盤を作っている。

それまでの日立グループの人財情報は、世界に950社あるグループ企業ごとにバラバラに管理されてきた。異なる人財データベースの情報、また紙の書類に書かれていた査定や人事異動の情報、さらに各社員の頭の中だけにあったスキルやキャリア希望の情報などをデータ化し、Workdayに統合することで、グローバルで人財の見える化を図る。

Workdayに蓄積したデータは人事部門だけでなく部門のマネジャー、社員それぞれが、権限に応じてスマートフォンやPCから見ることができる。

入力が最も遅れていたのが日本だが、社内で強力に推進した結果、スキルやキャリア希望などの入力は現段階で90%に達しているという。2021年度には全社員の入力までもっていく計画だ。これにより、世界30万人の人財データベースが稼働することになる。グローバルで共通の人財データベースを持つ場合は地域ごとの個人情報保護規制への配慮が必要になるが、Workday側がサービスプロバイダーとして、各規制への対応を表明している。

ジョブ型の推進に向け、JDは社員を6階層に分類し、それに職種を掛け合わせて全部で300〜400種類が必要になる。これは2021年3月までに完成させる予定だ。

「制度やJDは作ればよいが、問題はそこに社員の意識が向くかどうかだ」と中畑氏は言う。その点では労働組合との議論も重要になる。2017年からは毎年の労使交渉の他、ジョブディスクリプションを主題にした労使委員会を6回開催し、労使による協議が重ねられている。

「新しい人事施策の全体を機能させるには時間がかかると思っている。経営トップが社員と直接語り合う「タウンホールミーティング」やワークショップ、1on1ミーティング、マネジメント教育など、社員の意識改革を推進し、2024年までにやりとげたい」

人事部門のうち戦略に携わる人員の比率は? HR部門自身のDXの進め方

組織全体の変革と併せてグローバルで6000人を抱える人事部門の改革も推進中だ。過去、日々の運用管理などのルーチン業務に人材部門の業務の70%が日々の運用管理などに費やされてきた状況を改め、将来的には定型業務の比率を50%以下にし、人事戦略により多くのリソースを割くことが目標だ。そのために、オペレーション業務と制度作成などの戦略業務を切り分け、オペレーションは一括してシェアードサービスを利用するなど、買収したABBの運営体制も参考にして再構築するという。

他のグローバル企業のHR部門が何をしているかを知るために、中畑氏が自らシーメンス、グーグル、アマゾンなどのCHROを直接訪問して議論する活動を進めている。

「これで分かったことは、各社とも業務のデジタル化を推進していること、多様性に重点を置いていることだ。またある企業では、事業に貢献するHR部門になるために、社外のコンサルタントやデータ分析者を人事部門に取り入れていた。さらに、CEOのタウンミーティングを毎月開催するなど、社内のコミュニケーションに力を入れている企業も多かった」

日立も社内へのトップメッセージの浸透には力を入れており、2019年には国内30カ所、海外5カ所でタウンミーティングを開催し、グローバル企業と遜色ない組織作りを進める。

日立は世界共通の人財基盤の構築と、それを生かしたさまざまな施策によって人財を活性化させ、グローバルでの持続的な成長を目指している。中畑氏は「グローバルでの人財基盤ができて、これでようやくグローバル企業と戦える土俵に立つことができた。まだまだ日立は発展途上」と語るが、巨大企業が大胆に進める人事改革に、手応えを感じているようだ。

関連記事

ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

テレワークの推進や働き方改革の進展をきっかけに、経済界からも提言が出るなど、にわかに注目されるようになった「ジョブ型雇用」。社外でも通用するエンプロイアビリティの高い人材を育成しにくいとされる従来型の雇用と、ジョブ型雇用はどう違うのか。 グローバル人事格付けはこう決める、カゴメのジョブグレード制度

グローバル人事格付けはこう決める、カゴメのジョブグレード制度

カゴメでは積極的なグローバル展開を進めるために従業員の働き方を多様化し、世界共通の人事制度を運用する「グローバル人事制度」を策定した。 SuccesFactorsとは何か HRMやHCMとの違い 人材マネジメントのトレンドまとめ

SuccesFactorsとは何か HRMやHCMとの違い 人材マネジメントのトレンドまとめ

人材が集まる企業は何をしているのか。人手不足が問題視される中、企業と従業員あるいは求職者との関係は、これから大きく変わるかもしれない。企業が「人」と向き合うための新しい手法を理解しよう。 「Oracle Cloud HCM」とは? 基本機能と特徴を解説

「Oracle Cloud HCM」とは? 基本機能と特徴を解説

昨今、注目を集めつつあるクラウド型人事管理支援システム。本稿はHCMシステムの中でも代表的な「Oracle Cloud HCM」について機能と特徴を説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 人気爆発のNotionと低迷のEvernote、ノートアプリのトレンド事情を読む

- 大容量HDDの優等生は誰だ 故障しにくく信頼性が高いモデルは

- Zoomの新コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」って何?

- TeamsとZoomのシェア事情、ビデオ会議の人気再燃……Web会議トレンドの裏側

- ギガを食い尽くす、あのスマート家電に要注意:756th Lap

- SAPのデータウェアハウスは生成AIでどう変わる? Datasphereに新機能を実装

- 「ビジネスでAIを利用しないのは誤った戦略」 SAPのAI最高責任者が語る

- 生成AIブームでもMicrosoftのAI機能「Copilotは使わない」 一番の理由とは?

- 意外になりがちな“Teamsメッセージ迷子” プロが教えるカンタン情報整理術

- 2023年もWindows 11は「様子見」、Microsoftの“賭け”が失敗した原因は?

日立製作所 代表執行役執行役専務 コーポレートコミュニケーション・オーディット責任者兼CHROの中畑英信氏

日立製作所 代表執行役執行役専務 コーポレートコミュニケーション・オーディット責任者兼CHROの中畑英信氏