設計、テストだけ……スキルが偏る“新卒4年目の壁”を破るエンジニア管理術

かつて、新卒採用からおよそ4年でスキルの偏りが発生していたというSI企業クロスキャットは、人材管理のやり方にメスを入れた。そのことが功を奏し、コロナ禍で集団研修といったスキルアップ研修を組まなくとも個別具体の遠隔研修実施が可能となったという。クロスキャットの人事部に話を聞いた。

受託開発を中心としたSI事業からビジネスの幅を広げる際に課題となるのが、優秀な人材の確保だ。優秀な人材の奪い合いは、コロナ禍でさらに顕著となった。この課題はSI企業に限ったことではない。企業が注力すべきは、社内のエンジニアのスキルや個性をしっかりと把握すること、適切な教育によってその能力を最大限に活用することだ。

ニューノーマル(新常態)における人材管理について、システム開発サービスやBI(Business Intelligence)によるデータ活用に強みを持つSI企業、クロスキャットの人事部に話を聞いた。

テレワークでエンジニアの“足りないスキル”が可視化

クロスキャットはこれまで、集合研修などでエンジニアのスキルアップや教育に取り組んできた。しかしコロナ禍では、オフラインで人を集めることは難しい。クロスキャットの細根宇紘氏(管理統括部 人事部 部長代理)は、これからのエンジニア組織の在り方について次のように話す。

「コロナ禍では大勢を集めて同じ内容を教えることはできません。『この人には仮想基盤の技術を』『この人にはRPAを』とそれぞれに最適なプログラムをEラーニングなど遠隔で提供する必要があります。人数を集めて効率化するよりも、テレワーク時代の人材教育は、個別に質を高め、多様性を育む教育であるべきです。これからは、ゼネラリストよりも特定領域のスペシャリストが求められ、組織はスペシャリストの集合体でなければいけません」

スペシャリストが求められる理由は、テレワーク体制の下では一人一人で独立して仕事をするからだ。従来のように、指導してくれる人がそばにいて、常に教えてもらえる環境ではない。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で広まったテレワークは、そもそも生産性の向上を目指すための手段だ。テレワーク下でも高い生産性を発揮できる人材に必要なスキルとは何かを考えると、独立して動けるスペシャリティがあることだという。

実際、テレワークを実施したクロスキャットのマネジャー層からも、部下のメンバーに対して「エンジニア全体のスキルの底上げも必要だが、個別の研修の必要性を感じる」との声があったという。

設計だけ、テストだけ……新卒から4年、従業員のスキル偏りが頻発

では、クロスキャットはどうやってエンジニアのスキルの偏りを是正しているのだろうか?

個々に適したスキルアップや育成には、まずそれぞれのメンバーがどういった経験で、どのようなスキルがあるかを把握しなければならない。クロスキャットは新卒一括採用を実施している。新卒入社から4年ほど経つと、人により経験が偏りがちになることが分かっていた。

例えば、アサインされる業務によって、設計工程が中心になる人もいれば、テストやプログラミングが中心となる人もいる。経験が偏ったままでは、そこからキャリアを変え他のスキルを身に付けられるまでにはかなり苦労する。スペシャリストとなるためには、全体の工程を把握した上で自らの得意分野を極めて業務に取り組む必要がある。

若いうちからスキルが膠着(こうちゃく)してしまうと、全く新しいプロジェクトへのアサインは難しくなり、さらに同じような経験しか積めなくなる。これは企業にとっても、従業員個人にとってもデメリットだ。そこで、4年に至る前に、今までの経験など個人のプロファイルを可視化し、適切にキャリアアップできるようにしようと考えた。

ここで活躍したのが、テレワーク以前から導入していたタレントマネジメントシステムだ。

クロスキャットではタレントマネジメントツールの検討を2016年頃から開始、2017年10月から他社ツールと比較し12月にワン・オー・ワンが提供するタレントマネジメントサービス「ESI(Enterprise Skills Inventory)」(以下、ESI)の採用を決めた。人事情報の管理のため統制しやすいオンプレミスのサーバに導入し、2018年4月から運用を開始した。

初期データは、既存の人事システムから必要なものを抽出し、CSVファイル経由でESIに取り込んだ。データ移行において技術的な苦労はなかったが、人材に関する情報の棚卸しには手間をかけた。現在ESIでは個人のスキルに関する情報、これまでのキャリア、経歴、資格保有、居住地域の情報などが蓄積されている。さらに、評価情報も追加し活用を始めている。

従業員は自分の情報を閲覧でき、管理職はメンバーの情報を参照できる。2018年4月からの1年は、試験的な運用で自分のプロファイルの確認、管理職が部下のプロファイルの状況を見て人材育成の参考にするといった使い方をした。

2019年4月からは、新たに始めた人事評価制度を運用するツールとして利用を始めている。個人の目標を設定し管理職が評価するプロセスで、ESIを活用している。クロスキャットではそれまで、人事評価のやり方は比較的現場の裁量に任せている部分があった。それを新人事制度では全社で統一し、ESIを用い運用できるようにした。

ESIを使った新たな人事制度の運用環境について、管理職からは評価の透明性が向上したとの評価がある。個々の従業員からも透明性が上がって良かったとの声が多く寄せられたという。個別のスキルを可視化したおかげで、テレワークにおいても問題なく従業員個人のスキルアップ研修を組むことができた。

個別最適の人材育成で事業成長も実現

クロスキャットでは既に、異動の際やプロジェクトへのメンバーアサインでESIの情報を活用している。新たな人事制度では、従業員同士や管理職とメンバー間でコミュニケーションをとって欲しいと考え、年間に7回の個人面談を実施。その面談の記録もESIに蓄積している。

コミュニケーションの機会を増やし、その結果をシステムに残しておけば、今後の人材活用シーンで有効な情報になるという。また管理職や人事部門では、残業時間を含む終業時間の情報なども見えるようになっており、経営戦略を進める上での指標としてもESIの情報を活用する取り組みを始めている。

クロスキャットは人材育成、管理の最適化を実施したことで、新規事業変革も可能とした。同社は従来の受託開発中心のビジネスから、ここ最近は自社製品の開発、提供にも注力している。例えば、新しい働き方に対応するクラウド型勤怠管理システムの「CC-BizMate」だ。CC-BizMateは、企業の人事や総務担当者からの要望や意見を取り込み、人事、総務部のためのシステムに特化することを追求し、2020年4月には全面的なリニューアルもした。

またクロスキャットでは、AI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automation)、ブロックチェーンなど先端技術の活用にも力を入れている。これらと従来の強みであるBIによるデータ活用を組み合わせ、企業のデジタル変革のニーズに応える新たな組織も作り、対応を強化しているという。

今後は個人のキャリア情報を公開し、分からないことを知っていそうな人にすぐにたずねられるような社内SNS的なツールとしてもESIを使ってみたいという。「テレワークを行っていて、1人で働いている際のコミュニケーションの隙間を埋めるような使い方は、今後の検討ポイントの一つです。社内コミュニケーションも人事がコミットすべき領域です」と細根氏。

ニューノーマル時代のエンジニアは、一人一人がより自立して働くことが求められる。また一からスクラッチで作るのではなく、既にある有効なものをうまく組み合わせて迅速に構築する技術も求められる。それを顧客に提案し、コンサルティングできる従業員を育成していかなければならない。

そのためには、これまでの大勢に同じ研修を実施するのではなく個人に最適なスキルアップ方法を提示し実践できるようにする必要がある。そのためにも人材管理システムをいかに活用していくかが、人事部門の仕事として求められる時代となりそうだ。

関連記事

タレントマネジメントと人事管理はどう違う? 5つのサービスを比較

タレントマネジメントと人事管理はどう違う? 5つのサービスを比較

企業にとって永遠の大きなテーマといえる「人材の生かし方」。ビジネス環境が急速に変化する中、注目されているのが「タレントマネジメント」だ。従来型の人事管理手法とどう違うのか? タレントマネジメントシステム5選とともに紹介する。 ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

テレワークの推進や働き方改革の進展をきっかけに、経済界からも提言が出るなど、にわかに注目されるようになった「ジョブ型雇用」。社外でも通用するエンプロイアビリティの高い人材を育成しにくいとされる従来型の雇用と、ジョブ型雇用はどう違うのか。 8万超の従業員情報を管理するSMBCグループ 経営戦略実現のためITを駆使した人事部の挑戦とは

8万超の従業員情報を管理するSMBCグループ 経営戦略実現のためITを駆使した人事部の挑戦とは

ITを駆使してグループ人材の活用に取り組むSMBCグループは、国内有数規模の人材管理およびタレントマネジメント業務にクラウドサービスをいち早く採用した。8万人超の従業員を抱えるSMBCグループは新たな人事プラットフォームを導入するに当たり、新システムへの要求のハードルの高さや既存システムとの兼ね合いなどの課題をどのようにくぐり抜けたのだろうか。 人事・人材管理システムの利用状況(2021年)/前編

人事・人材管理システムの利用状況(2021年)/前編

コロナ禍でビジネス情勢が不安定な中、より組織的な人事戦略が求められる。そうした環境下で人事・人材管理システムの利用状況は過去と比べてどう変化したのか。アンケート調査からシステム利用状況の変化を探る。- HRTech特集(キーマンズネット)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 「雨の日しかWi-Fiが使えない」 原因は意外なアレだった:755th Lap

- 多要素認証はこうして突破される 5大攻撃手法と防御策

- 今やITパスポートより人気の“あの資格” IT資格取得意向を調査

- 2月のTeamsアプデは「欲しかったあの機能」がめじろ押し【M365月例更新まとめ】

- Zoomの新コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」って何?

- SSDの基礎技術、導入時のポイント、故障の前兆を徹底解説

- “脱”Excelデータ分析 データドリブン組織への変革ステップを解説

- 「Windows Phone」はオワコンだって? いやいや、第3のスマホになるかもって話:721st Lap

- 満足度高い「Excel」を嫌う一部のユーザーは何が不満? 調査で分かった光と闇

- 生成AIブームでもMicrosoftのAI機能「Copilotは使わない」 一番の理由とは?

クロスキャットの細根宇紘氏

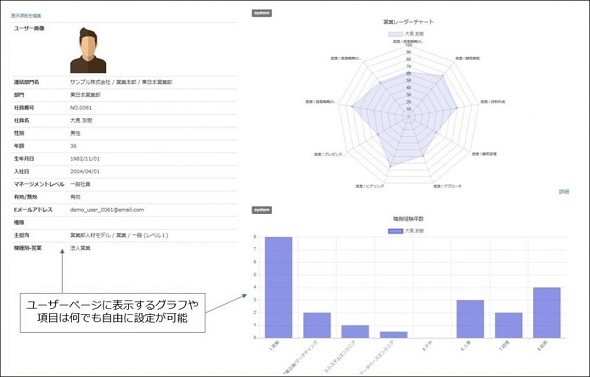

クロスキャットの細根宇紘氏 ESIの個人ポータル画面例(出典:ワン・オー・ワン プレスリリース)

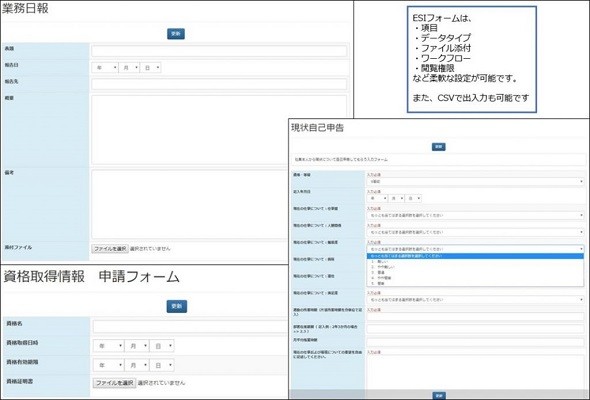

ESIの個人ポータル画面例(出典:ワン・オー・ワン プレスリリース) どんなデータでも管理可能なESIフォーム(出典:ワン・オー・ワン プレスリリース)

どんなデータでも管理可能なESIフォーム(出典:ワン・オー・ワン プレスリリース)